Nachtzug durch Europa

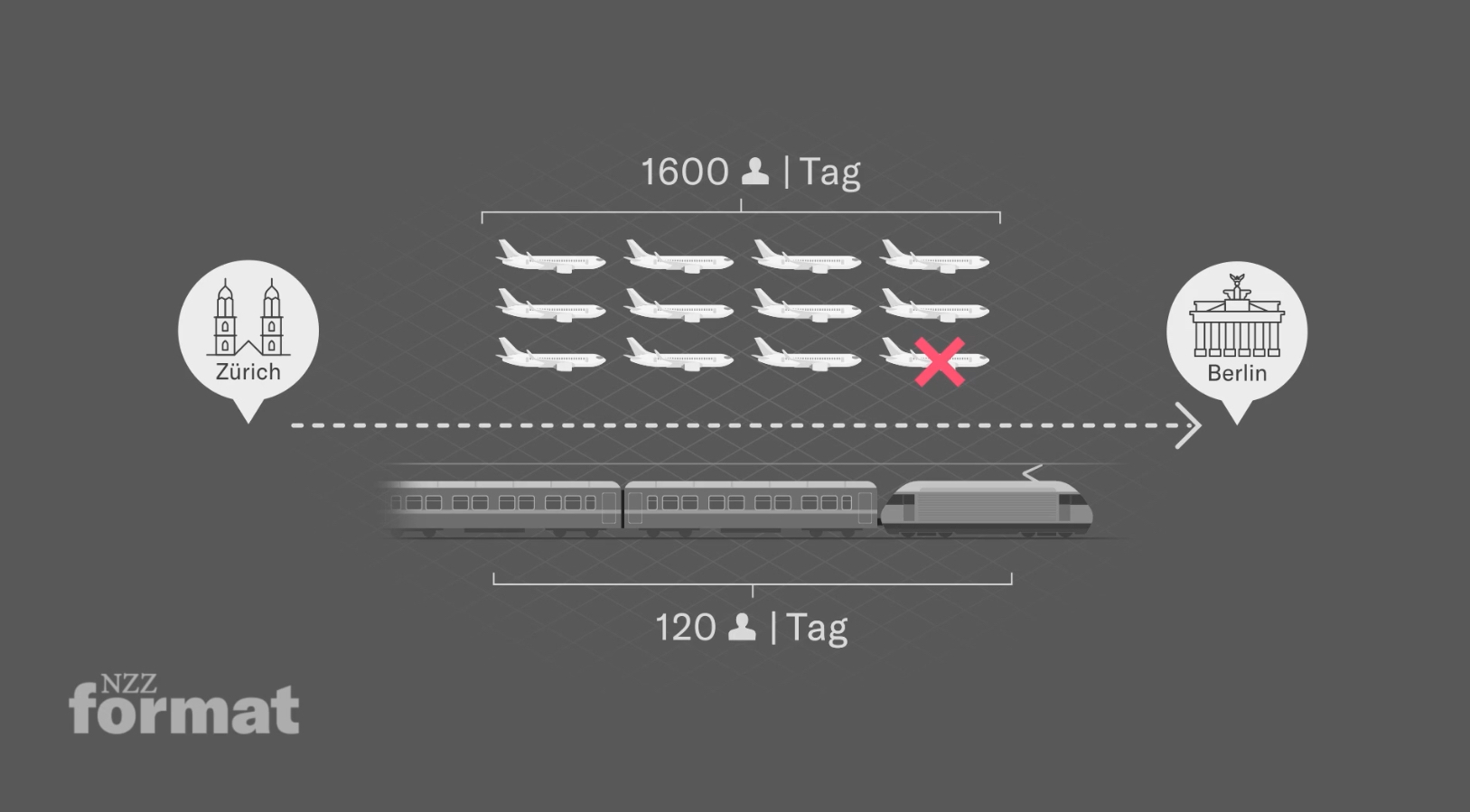

Die Reisen werden nach Corona wieder länger. Die Ferne lockt oder die heranwachsenden Kids stellen höhere Ansprüche an Ferien. Steht eine Grossstadt auf dem Programm, kann man inzwischen wieder über die Nacht zu zahlreichen Zielen anreisen und so Abenteuer, Reise und Übernachtung mit vergleichsweise grünem Gewissen kombinieren. Denn der CO2-Fußabdruck, den ein Passagier im Nachtzug hinterlässt, ist um ein Vielfaches geringer, als wenn er oder sie die gleiche Strecke im Auto oder gar im Flugzeug zurücklegt. Die Geschichte der Nachtzüge begann in Deutschland vor mehr als 150 Jahren. Damals galt Zugfahren über Nacht als exklusive Art des Reisens und war vor allem in der gehobenen Klasse beliebt. Besonders eindrücklich zeigt das etwa die Verfilmung des Kriminalromans „Mord im Orient-Express“. Doch diese Zeiten sind vorbei: Für viele Termine, die früher nur mit einer Nachtzugfahrt erreichbar waren, genügt heute der morgendliche ICE. Als dann noch Billigflieger und Fernbusse der Bahn Konkurrenz machten, stellte Ende 2016 die Deutsche Bahn ihre Nachtzüge ein, weil sie ihr zu unrentabel geworden waren. Es ist vor allem der ÖBB zu verdanken, dass wichtige Nachtzüge in der Folge weiterbetrieben und nun wieder ausgebaut werden. Ab Zürich/Basel kommt man z.B. mit Nightjets umsteigefrei nach Amsterdam, Hamburg, Berlin, Wien, Graz und bald auch wieder nach Barcelona. Neues Rollmaterial macht das Reisen laufend komfortabel, was nötig ist. Denn gewissen Nightjet-Züge sieht man gut an, dass sie seit Jahrzehnten täglich durch halb Europa rollen. Auch die Zusammenarbeit muss noch verbessert werden. Ein vollständiger Überblick liefern zurzeit nur private Webseiten wie Night-trains oder Nighttrains.